Abgeschlagener Kopf

Schloss in den Wolken

Innen- u.Außenminister, Industrieller

Maler des Lichts

|

Wer dem Blick des Kopfes am Rathaus von Freiberg

folgt, sieht einen schwarzen Stein im Pflaster

des Marktplatzes:

|

Rettung eines Prinzen

|

Kunz von Kauffungen - eigentlich Konrad von Kaufungen, geboren um 1410 auf Gut Kaufungen/Limbach-Oberfrohna, stammt aus der Familie von Kaufungen, einem niederen sächsischen Adelsgeschlecht. Er ist Burgvogt von Altenburg, Besitzer des Schlosses Wolkenburg, der Burg Stein und böhmischer Ländereien. Im Sächsischen Bruderkrieg kämpft er auf seiten des Kurfürsten Friedrich des Sanftmütigen. Sein Gut in Thüringen wird verwüstet, der Kurfürst entschädigt ihn mit dem Gut Schweikershain. Kunz überfällt als Raubritter Handelskarawanen, die Böhmen nehmen ihn gefangen, nach zwei Jahren kommt er durch Lösegeldzahlung frei. |

Schloß Wolkenburg: Der Name sagt es:

Vom Muldental scheinen sich seine Mauern direkt aus den steil abfallenden Felspartien zu erheben –

ein Schloss scheinbar in den Wolken schwebend ...

|

1635 erwirbt Heinrich Hildebrand von Einsiedel (1586–1651) aus Scharfenstein die Wolkenburg.

Bibliothek: Der runde, zweigeschossige Raum ist für Sachsen von herausragender Bedeutung, erstmals mit neugotischen Elementen ausgestattet.

Der große Festsaal mit Stuckdekorationen des Oeser-Schülers Christian Unger (1746–1827) von 1790 gehört zu den bedeutendsten Zeugnissen frühklassizistischer Raumkunst in Sachsen.

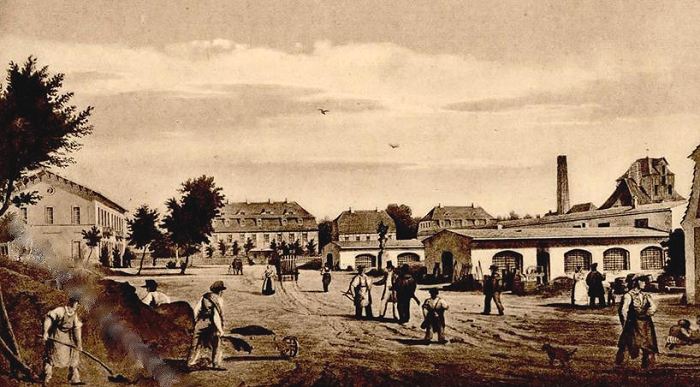

Aus dieser Zeit stammt auch der Schlosspark im englischen Stil mit Eisenkunstgussplastiken aus der Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer, seit 1776 im Besitz des Grafen.

Der Osttiroler klassizistische Bildhauer Joseph Mattersberger (1755–1825) kommt 1784 nach Sachsen, wo er in die Dienste des Grafen tritt. Zusammen mit Thaddäus Ignatius Wiskotschill entwickelt er ein Verfahren zur Herstellung von Eisenkunstgussplastiken im Wachsausschmelzverfahren.

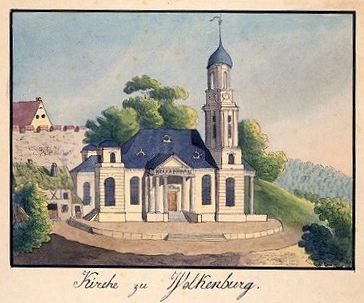

St. Mauritius am Fuß des Schlossbergs gilt als bedeutendste und stilreinste klassizistische Dorfkirche Sachsens. |

Detlev Graf von Einsiedel (1773-1861) Leitender Kabinettsminister, Innenminister, Außenminister, Industrieller, Rittergutsbesitzer

Nach dem Besuch der Kreuzschule in Dresden studiert er Jura in Wittenberg, wo ihn eine enge Freundschaft mit Novalis verbindet.

Nach dem Studium absolviert er eine Bildungsreise zu den oberschlesischen Eisenwerken und tritt 1794 in den sächsischen Staatsdienst.

Seine Karriere beginnt beim Kreisamt Schwarzenberg, setzt sich über den Amtshauptmann des Meißnischen Kreises

zum Obersteuer-Einnehmer fort und 1797 tritt er als Kammerherr in eine gewisse Nähe zum Dresdner Hof, 1801 erhält er als Geheimer

Finanzrat die erste besoldete Stelle erhält.

Nach der Teilung Sachsens 1815 stabilisiert er das geschwächte Land durch nachhaltige

Sanierung der Staatsfinanzen und Verkleinerung des Verwaltungsapparats. Auch bringt er die Ausgleichsverhandlungen mit

Preußen 1819 zum korrekten Abschluss.

Unter den parallel zu seinem Ministeramt bekleideten Funktionen

kommt v.a. dem Direktorium der Ökonomischen Gesellschaft in Dresden (seit 1817) Bedeutung zu. In diesem Amt

tritt Einsiedel für zahlreiche Gewerbeförderungsmaßnahmen und für die Gründung einer Technischen Bildungsanstalt,

der späteren Technischen Universität, in Dresden ein. Als Direktor der Königlichen Sammlungen (1824-1829) fördert er begabte Künstler.

König Friedrich Augusts I. + 1827 ausbleibt und er stattdessen auch unter dem völlig unerfahrenen Nachfolger König Anton weiter als Leitender Kabinettsminister fungiert. Noch im Frühjahr 1830 glaubt er den Fortschrittswillen der Bevölkerung dämpfen zu können, indem er die Ernennung des beliebten Prinzen Friedrich August zum Mitregenten schroff ablehnt. Damit wird er vollends zum Symbol der Stagnation. Unter dem Eindruck der revolutionären Ereignisse in Dresden muss er, mittlerweile als "bestgehasster Mann Sachsens" geltend, 1830 von allen Staatsämtern zurücktreten.

Als Unternehmer verfügt er mit den Rittergütern Mückenberg, Ehrenberg, Frauendorf, Kaufungen mit Bräunsdorf, Niederfrohna und Wolkenburg sowie den Eisenwerken in

Lauchhammer (sorb. Luchow) Burghammer (sorb. Bórkhamor) und Gröditz, die er teils selbst besitzt, teils als väterliches Erbe im Auftrag seiner Geschwister verwaltet, über ein beträchtliches ökonomisches Potenzial. Seinem patriarchalischen Leitungsstil stehen bedeutende und zukunftsweisende technische Innovationen auf dem Gebiet der Eisenverhüttung gegenüber. Neben dem Ausbau von Lauchhammer und Gröditz errichtet Einsiedel ein neues Werk in Berggießhübel (1833/36). 1849 gelangt zudem das Eisenwerk Riesa in seinen Besitz. Seine Eisenwerke gehören zu der 1840 von ihm gegründeten "Gewerkschaft der Gräflich Einsiedelschen Eisenhütten". Dieser Familienverband trägt in entscheidendem Maß zur Entwicklung der mitteldeutschen Stahlindustrie bei. Seine Hauptproduktionsstätte Lauchhammer macht sich darüber hinaus als bedeutender Standort des (Eisen-)Kunstgusses einen Namen. Der von Einseiedel geförderte Ernst Rietschel lässt hier u.a. Teile des Friedrich-August-Denkmals in Dresden und des Lutherdenkmals in Worms sowie das

Standbild Carl Maria von Webers in Dresden anfertigen. Zeitlebens bleibt Einsiedel federführend bei der Leitung der Hüttengewerkschaft; nach seinem Tod tritt durch Misswirtschaft und Überschuldung ihr rascher Verfall ein.

Des Grafen Frömmigkeit ist in den pietistischen Prägungen seines Elternhauses begründet. Sie machen ihn zur Führungsgestalt

der sächsischen Erweckungsbewegung. Jahrelang unter dem Einfluss des Dresdner Geistlichen Martin Stephan stehend, wendet

er sich gegen rationalistische Tendenzen in der lutherischen Landeskirche und befördert Einrichtungen der kirchlichen Erneuerung,

wie die Sächsische Bibelgesellschaft, deren Präsident er 1825 wird. Viele Jahre gehört Einsiedel dem Komitee des Dresdner

Missionsvereins an. 1836 beteiligt er sich an der Gründung der Evangelisch-lutherischen Missionsgesellschaft.

Mittels umfangreicher finanzieller Stiftungen fördert er zudem das Fletchersche Schullehrerseminar und die Diakonissenanstalt in

Dresden.

|

Fritz von Uhde (1848 -1911) Maler des Lichts und Kavallerieoffizier Auf Schloss Wolkenburg lebt auch Bernhard von Uhde (1817–1883), Kreis-Direktor von Zwickau, sächsischer geheimer Regierungsrat und Präsident des Evangelischen Landeskonsistoriums in Sachsen, zuletzt einsiedelscher Gerichtsdirektor, dem im Revolutionsjahr 1848 der Sohn Fritz geboren wird. Fritz von Uhde verbringt mit seiner älteren Schwester die früheste Kindheit auf Wolkenburg, ehe die Familie nach Zwickau umzieht.

|